Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS):

un disturbo multifattoriale sotto-diagnosticato

A cura del Team R&D di TL Pharma

Sommario

Parole chiave

Abbreviazioni

Riassunto

Introduzione

Fisiopatologia, cause e fattori di rischio

Diagnosi e Fenotipi della PCOS

Sintomatologia e complicanze a lungo termine

Trattamento e gestione della PCOS – ruolo degli Integratori alimentari

Conclusioni

Bibliografia

Parole chiave: Ovaio policistico, Insulino-resistenza, Infertilità,

Abbreviazioni: PCOS – Sindrome dell’Ovaio Policistico, ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology, ASRM – American Society of Reproductive Mecidine, NIH – National Institute of Health, AES – Androgen Excess Society

Riassunto

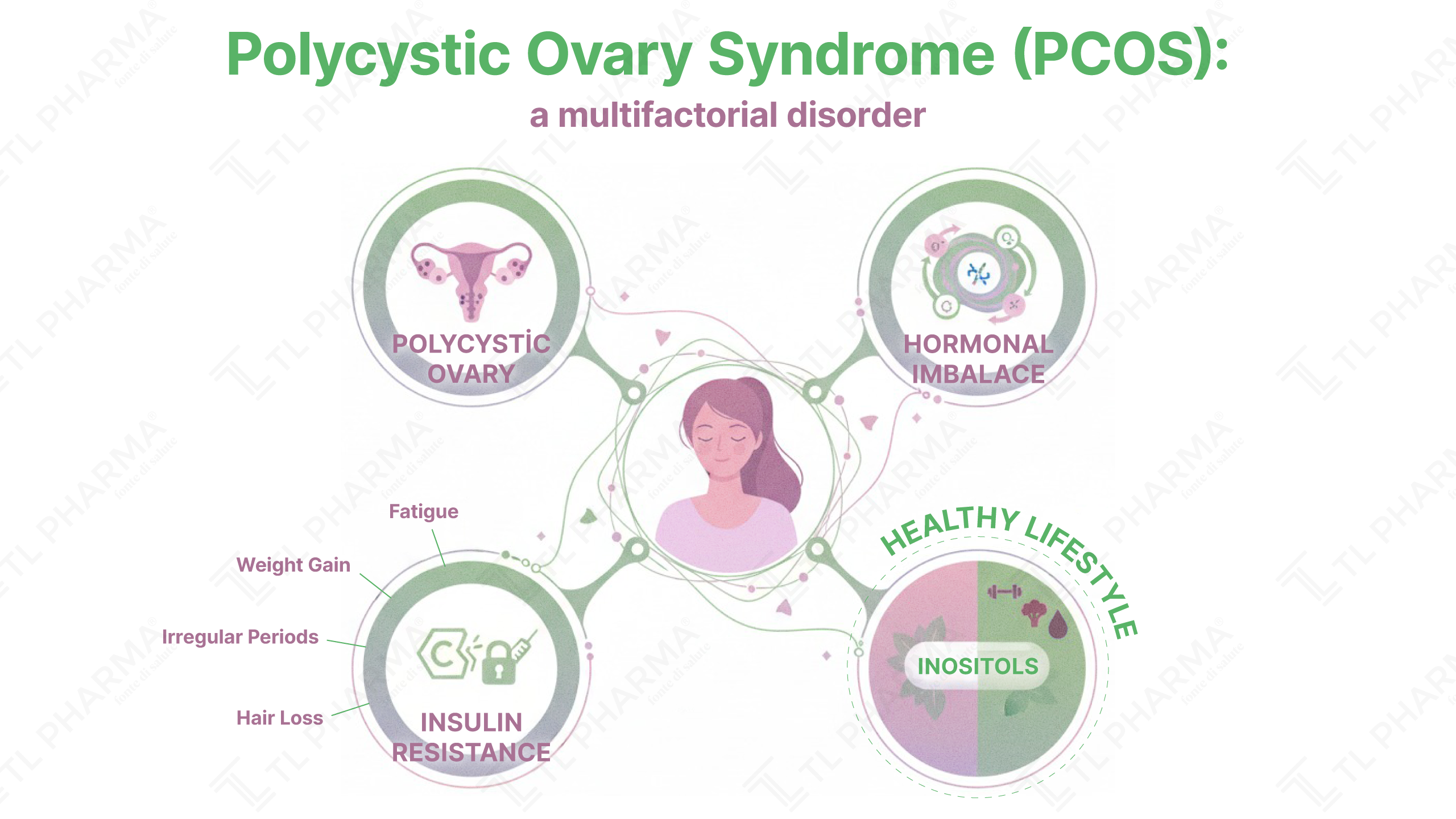

La Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS) è un disturbo endocrino complesso e cronico che colpisce una percentuale significativa di donne in età fertile, spesso senza diagnosi. È caratterizzata da una combinazione variabile di sintomi, tra cui irregolarità mestruali, iperandrogenismo, infertilità e disturbi metabolici, con potenziali complicanze a lungo termine, come diabete di tipo 2, ipertensione e patologie cardiovascolari.

La diagnosi si basa sui criteri di Rotterdam, che identificano diversi fenotipi clinici, ognuno con caratteristiche e rischi specifici. La gestione della PCOS richiede un approccio multidisciplinare e personalizzato: modifiche dello stile di vita, supporto nutrizionale e, in alcuni casi, trattamenti farmacologici. In questo contesto, gli integratori alimentari, in particolare quelli a base di inositoli e micronutrienti come vitamina D, acido folico, zinco e selenio, sembrano efficaci nel supportare l’equilibrio ormonale e metabolico delle donne affette da PCOS.

Introduzione

La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), o Sindrome di Stein-Leventhal, è una condizione ormonale che colpisce le donne in età riproduttiva. È una condizione cronica caratterizzata da una complessa variabilità di sintomi e non può essere curata.

I possibili sintomi includono irregolarità mestruale, infertilità, acne, aumento di peso, peli eccessivi sul viso o sul corpo. Inoltre, chi soffre di PCOS ha una maggiore probabilità di soffrire di altre patologie come il diabete di tipo 2, l’ipertensione, colesterolo alto, cardiopatia, cancro dell’endometrio, ansia, depressione.

Si stima che la condizione colpisca il 6-13% delle donne in età riproduttiva, infatti è considerata l’alterazione endocrina più comune in età fertile. Fino al 70% delle donne colpite in tutto il mondo non riceve una diagnosi, infatti la PCOS è un importante problema di salute pubblica [1].

Numerosi studi hanno dimostrato come la PCOS impatti sul benessere psico-fisico, nonché sulla salute riproduttiva, metabolica e psicologica, e sulla qualità della vita delle donne affette, specialmente a causa della numerosa variabilità dei sintomi, tra cui sintomi fisici come irregolarità mestruale, infertilità, obesità, irsutismo [2], [3], [4].

A sostegno di queste evidenze, è chiaro che la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) rappresenti una condizione complessa e multifattoriale, con ripercussioni significative non solo sulla salute fisica, ma anche sull’equilibrio emotivo e sulla qualità della vita delle donne, rendendo imprescindibile un approccio diagnostico e terapeutico tempestivo e multidisciplinare.

Fisiopatologia, cause e fattori di rischio

La fisiopatologia della PCOS è influenzata da alterazioni nella sintesi degli ormoni steroidei, nella follicologenesi ovarica, nella funzione neuroendocrina, nel metabolismo glucidico, nella secrezione e sensibilità all’insulina, nell’attività del tessuto adiposo e nella regolazione del sistema nervoso simpatico. [5].

Le cause esatte della PCOS non sono del tutto chiarite; si ritiene che una combinazione di fattori ereditari e ambientali svolga un ruolo primario. Fattori ambientali, tra cui geografia, dieta e nutrizione, inquinanti ambientali, fumo o esposizione al fumo di sigaretta, contribuiscono probabilmente all’insorgenza della sindrome [6].

Il segno distintivo biochimico della PCOS è l’iperandrogenemia, infatti il 75-90% delle pazienti con PCOS e oligomenorrea mostra elevati livelli di androgeni, in parte a causa dell’eccessiva sintesi da parte delle ovaie e delle ghiandole surrenali [7].

Diagnosi e Fenotipi della PCOS

Nel 1990, sono stati messi a punto i primi criteri con cui classificare la PCOS dal NIH (National Institute of Health), che classificavano le donne con iperandrogenismo e oligo-anovulazione (ovulazione poco frequente o assente) come affette da ovaio policistico, ad esclusione di altri disturbi endocrini. Tale classificazione non considerava la presenza di cisti a livello ovarico necessariamente diagnostica [8].

Negli anni successivi è diventato evidente che una morfologia policistica delle ovaie era un riscontro costante nelle donne con PCOS, così che nel 2003, la Società Europea per la Riproduzione Umana e l’Embriologia (ESHRE) e, l’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) hanno richiesto di aggiungere tra i criteri diagnostici la presenza di ovaie policistiche.

Complessivamente, la diagnosi di PCOS è basata quindi sulla presenza di almeno due dei tre criteri di seguito elencati e meglio noti come criteri di Rotterdam:

- Oligo-anovulazione

- Segni clinici e/o biochimici di iperandrogenismo

- Ovaie policistiche

Nel 2006 vengono inclusi ulteriori criteri, sulla base dell’attività di ricerca dell’AES (Androgen Excess Society), nonché la presenza di:

- Irsutismo e/o iperandrogenemia

- Ovaie oligo-anovulate e/o policistiche

in donne con PCOS. Questa aggiunta deriva dal fatto che in realtà è difficile conciliare la diagnosi di PCOS con assenza di Iperadrogenemia [9]. Si arriva quindi alla classificazione della PCOS in quattro principali fenotipi clinici [10]:

- Fenotipo A (PCOS classica): presenta tutti e 3 i criteri diagnostici, nonché iperandrogenismo, oligo/anovulazione e ovaio policistico

- Fenotipo B: presenta iperandrogenismo e oligo/anovulazione, ma senza cisti ovariche all’ecografia

- Fenotipo C (ovulatorio): presenta iperandrogenismo e ovaio policistico, ma con cicli mestruali regolari, per questo è detto anche fenotipo ovulatorio

- Fenotipo D (non iperandrogenico): è l’unico tipo di fenotipi con oligo/anovulazione e ovaio policistico, senza segni di iperandrogenismo e quindi con normali livelli di androgeni.

Il fenotipo A è quello più diffuso e quello associato a maggiori rischi per la salute. In donne con PCOS di Fenotipo C vi è la tendenza alla sindrome metabolica con insulino-resistenza.

Sintomatologia e complicanze a lungo termine

I sintomi tipici della PCOS possono cambiare nel tempo e spesso si manifestano senza una causa scatenante chiara. Comprendono mestruazioni irregolari, lieve obesità o aumento del peso soprattutto nella zona addominale, lieve irsutismo, acne o pelle grassa, diradamento dei capelli, ansia, depressione [1].

Le persone affette da PCOS hanno maggiori probabilità di soffrire di altre patologie, nonché complicanze a lungo termine come:

- Diabete di tipo 2, a causa dell’insulino-resistenza, comune nelle donne con PCOS, a sua volta correlata allo squilibrio ormonale. La resistenza all’insulina è più marcata nelle donne obese, poiché aumenta con l’aumentare del peso corporeo [11] [12]. Nelle donne con PCOS, aumenta anche il rischio di diabete gestazionale in caso di eventuale gravidanza.

- Ipertensione (pressione alta), conseguenza correlata sia all’insulino-resistenza che ad altri fattori come l’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone, iperandrogenismo [13].

- Colesterolo alto, in parte correlato all’iperinsulinemia e all’insulino-resistenza associate, che alterano il metabolismo lipidico.

- Cardiopatia, come conseguenza di ipertensione, iperinsulinemia, dislipidemia

- Cancro dell’endometrio, che rappresenta una correlazione di recente interesse. Tale rischio sarebbe ascrivibile a prolungati periodi di cicli mestruali, anovulazione ed iperandrogenismo. In particolare, la prolungata anovulazione è considerata il meccanismo principale responsabile della secrezione continua di estrogeni, e con un probabile conseguente aumento di rischio del carcinoma endometriale [14].

Trattamento e gestione della PCOS – ruolo degli Integratori alimentari

La Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS) è una condizione cronica e complessa, per la quale non esiste al momento una cura definitiva. Tuttavia, è possibile alleviarne i sintomi e migliorarne significativamente l’impatto sulla qualità della vita attraverso un approccio integrato e personalizzato. Il trattamento varia in base alla gravità e alla tipologia di manifestazioni cliniche.

Un’alimentazione bilanciata e uno stile di vita attivo rappresentano i primi interventi consigliati per migliorare la sensibilità insulinica e favorire il riequilibrio ormonale. A questi si affianca sempre più spesso l’utilizzo di integratori alimentari mirati, che si sono dimostrati utili nel supporto alla gestione della PCOS.

Tra gli integratori più studiati e impiegati vi sono quelli a base di myo-inositolo e D-chiro-inositolo, due isomeri dell’inositolo, un poliolo naturalmente presente nell’organismo, coinvolto in numerosi processi cellulari, inclusa la segnalazione dell’insulina.

Diversi studi clinici hanno evidenziato come l’integrazione con questi composti, in rapporti specifici tra myo- e D-chiro-inositolo, possa contribuire a migliorare la sensibilità all’insulina, regolarizzare il ciclo mestruale, ridurre i livelli di androgeni circolanti e favorire l’ovulazione, con benefici anche in termini di fertilità.

Spesso gli inositoli sono associati ad altri nutrienti funzionali per un’azione sinergica, come:

- Acido folico, utile soprattutto nelle donne in età fertile e in caso di desiderio di gravidanza;

- Vitamina D, coinvolta nel metabolismo endocrino e immunitario;

- Zinco, selenio e manganese, oligoelementi importanti per il corretto funzionamento del sistema endocrino e antiossidante.

Sebbene gli integratori non sostituiscano il trattamento farmacologico quando necessario, rappresentano un valido supporto non farmacologico, soprattutto nelle fasi iniziali della sindrome o nei casi lievi/moderati. È fondamentale che la scelta degli integratori venga effettuata sotto la supervisione di un professionista sanitario, nell’ambito di un percorso terapeutico individualizzato.

Conclusioni

La PCOS rappresenta una delle sfide più rilevanti per la salute femminile, non solo per le implicazioni riproduttive, ma anche per le conseguenze a lungo termine sul piano metabolico e psicologico. Una diagnosi precoce, un percorso terapeutico su misura e una corretta informazione scientifica sono fondamentali per migliorare la qualità della vita delle pazienti.

Il ruolo degli integratori alimentari, inseriti in un piano di gestione integrato e seguito da professionisti, può rappresentare un valido strumento complementare, soprattutto nelle fasi iniziali o nei casi meno severi. Investire nella formazione e nella ricerca in questo ambito significa contribuire a un futuro in cui la PCOS venga riconosciuta tempestivamente e trattata in modo efficace, con approcci sempre più personalizzati e sostenibili.

Bibliografia

[1] “https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/polycystic-ovary-syndrome”.

[2] X. Yin, Y. Ji, C. L. W. Chan, and C. H. Y. Chan, “The mental health of women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis,” Arch Womens Ment Health, vol. 24, no. 1, pp. 11–27, Feb. 2021, doi: 10.1007/s00737-020-01043-x.

[3] S. Karjula et al., “Population-based Data at Ages 31 and 46 Show Decreased HRQoL and Life Satisfaction in Women with PCOS Symptoms,” J Clin Endocrinol Metab, vol. 105, no. 6, pp. 1814–1826, Jun. 2020, doi: 10.1210/clinem/dgz256.

[4] I. Naumova, C. Castelo-Branco, I. Kasterina, and G. Casals, “Quality of Life in Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome: a Comparative Study,” Reproductive Sciences, vol. 28, no. 7, pp. 1901–1909, Jul. 2021, doi: 10.1007/s43032-020-00394-1.

[5] L. Ibáñez et al., “An International Consortium Update: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescence,” Horm Res Paediatr, vol. 88, no. 6, pp. 371–395, 2017, doi: 10.1159/000479371.

[6] S. S. Merkin, J. L. Phy, C. K. Sites, and D. Yang, “Environmental determinants of polycystic ovary syndrome,” Fertil Steril, vol. 106, no. 1, pp. 16–24, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.05.011.

[7] S. A. Kanbour and A. S. Dobs, “Hyperandrogenism in Women with Polycystic Ovarian Syndrome: Pathophysiology and Controversies,” Androg Clin Res Ther, vol. 3, no. 1, pp. 22–30, Mar. 2022, doi: 10.1089/andro.2021.0020.

[8] R. Azziz, “Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome: A reappraisal,” Fertil Steril, vol. 83, no. 5, pp. 1343–1346, May 2005, doi: 10.1016/j.fertnstert.2005.01.085.

[9] R. Azziz et al., “Criteria for Defining Polycystic Ovary Syndrome as a Predominantly Hyperandrogenic Syndrome: An Androgen Excess Society Guideline,” J Clin Endocrinol Metab, vol. 91, no. 11, pp. 4237–4245, Nov. 2006, doi: 10.1210/jc.2006-0178.

[10] “https://sindromeovaiopolicistico.it/tipologie-pcos/#:~:text=I%20fenotipi%20della%20PCOS&text=Affinch%C3%A9%20una%20donna%20riceva%20una,di%20cisti%20ovariche%20(ovaio%20policistico)”.

[11] T. Zhu, J. Cui, and M. O. Goodarzi, “Polycystic Ovary Syndrome and Risk of Type 2 Diabetes, Coronary Heart Disease, and Stroke,” Diabetes, vol. 70, no. 2, pp. 627–637, Feb. 2021, doi: 10.2337/db20-0800.

[12] C. Guber, “Type 2 diabetes,” The Lancet, vol. 365, no. 9467, p. 1347, Apr. 2005, doi: 10.1016/S0140-6736(05)61033-1.

[13] L. C. Kovell, S. P. Juraschek, and E. D. Michos, “Hypertension in Young Women: Implications of the Polycystic Ovary Syndrome and Opportunities for Prevention and Further Research,” J Clin Endocrinol Metab, vol. 106, no. 9, pp. e3775–e3777, Aug. 2021, doi: 10.1210/clinem/dgab345.

[14] J.-E. Johnson, D. Daley, C. Tarta, and P. Stanciu, “Risk of endometrial cancer in patients with polycystic ovarian syndrome: A meta‑analysis,” Oncol Lett, vol. 25, no. 4, p. 168, Mar. 2023, doi: 10.3892/ol.2023.13754.